由如何做建筑评价引发的一些思考

1.

在工作的第三年里,我开始对建筑这件事产生了很多的疑问。归结起来,有两个大的方面。一个是从学校毕业到参加工作的这两年多的时间,对建筑思维认知的巨大转变使我不得不反思建筑教育和实践工作的关系;另外一个是寻找个人的兴趣点,在行业的细分环境里如何定位未来个人的职业发展。

在一个设计院的工作环境里,“上有老,下有小”的人员构成是很普遍的。80和90是两大主力输出集体。因为常接触一些学校里的建筑学生,我感觉到随着訊息媒体的发达,主动及被动接受大量訊息的学生对于建筑的理解已经发生了很大的变化。这种理解表现在建筑和社会的关系,以及建筑和个人的关系上。

这是我们首先要承认的一个差异。即便我们假设建筑学的核心价值观没有变化,但其训练方式和附加影响已经随着思维方式的改变而改变。

在长辈们中有这么一种看法,学设计就是一直画,一直画,画着画着就会了,功到自然成。在实际工作的过程中,我能体会到这种说法的含义,就是在寻找问题解决办法的过程中,过手是很重要的,办法是试出来的,而不见的是一想就能想到的。但我不确定的是,年轻人听到这句话的时候还信不信。在訊息爆炸,竞争激烈的时代,他们需要的态度是主动出击,而不是坐以待毙。他们是无奈的。他们也许已经从小养成了要对世界作出快速反应的警觉。如果他们宣扬佛系的人生,也许只是面对迷茫面对未来无能为力了。而在谈及工作的时候,长辈们会不自觉的忽略掉这些年轻人自带的属性。

2.

建筑学自身的发展很有特点。尽管台灣建筑教育和建筑实践已经发展了几十年,但至今学术界和行业仍然对什么是建筑理论,什么是建筑评论,理论、评论和实践的关系是什么,没有形成一个普遍的共识。在实用主义的影响下,绝大多数的建筑设计人员认为理论其实没有什么用。理论文字无法教你怎样完成一个设计任务。我现在无意去做这样的有病呻吟,尽管对很多建筑学生和从业人员来说,在特定的阶段都会思考这些问题,也都会给出自己的答案。

建筑学在文字上先天就是弱势的。这几十年,有很多就这些经典问题的讨论,不乏真知灼见,可惜都埋在一本本杂志的故纸堆里。更多的人通过图片了解建筑。文字这种形式的沟通,可以是一步一步展开,深入浅出的,充满逻辑的。但是图片不一样,它的訊息是综合的,是一大堆的訊息组合在一起,你能解读的訊息量是和你的能力有关的。如有必要,还得需要用文字来解读图片,以得到大多数的理解。

3.

我上面提到了年轻人的特点和建筑认知途径的特点。接下来再谈谈我遇到的一些真实的问题。

第一个问题:如何通过浏览一个方案或者建筑的图片,或实际参观一个建筑来对此作出评价?

第二个问题:如何通过一个方案或建筑的图片,或者参观一个建筑来判断建筑师的功力?

第三个问题:如何通过写一个建筑评论,用文字的方式向他者表达自己的评价?

为了理解上更简单一些,这三个问题我想先对它们做一些说明。

我们学习建筑,自然首先要知道如何评价一个建筑的优秀与不足。好在建筑历史已经为我们圈定了很多大师和他们的经典作品。万神庙的光在书本上就足以让没去过的人留下感动的眼泪,康的建筑在书本上就能让我们体会到一种建筑诗哲的力量。我们被告知这些都是明确的“好”,是不容置疑的。

然而面对当代真实的建筑环境,没有教科书的暗示,我们判断一个建筑好坏是不是显得底气不足?

为什么会底气不足?因为成熟一点的我们都知道,要尽量避免在形式审美层次过多地强调一个建筑的好或坏,因为这常常立不住脚。建筑师的个人审美趣味并不总是被认同。当然,个人感受也被希望尽量避免过分抒情。抛弃了主观的印象,我们最后就剩下了理性作为工具。但是好看这件事重要么?不得不承认,它非常重要。这完全是看建筑师功力的一个简单有效的方法。不过我在这里指的“好看”,是有一个比较高的标准的。争奇斗艳的好看和天然去雕饰的好看显然不是一个意思。那么非建筑专业的他者要通过怎么的一段文字来理解建筑呢?文字帮助建筑表达了什么呢?这件事对建筑师来说重要么?

比较长时间里我都不知怎么回答这三个问题。我的答案总是“我不知道”和“我说不好”。昨天被大师兄点拨了一下,从他的经验里对这些问题有了一个角度的重新理解。

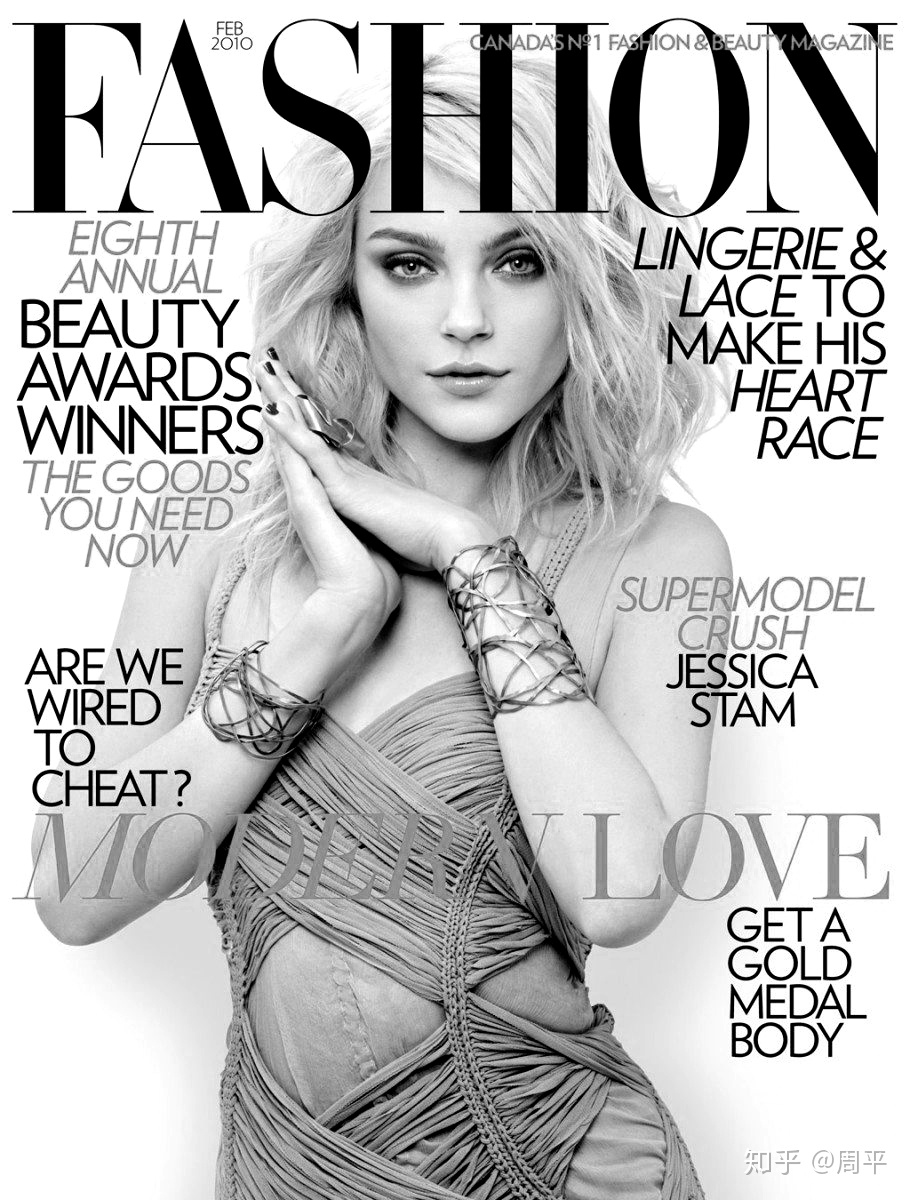

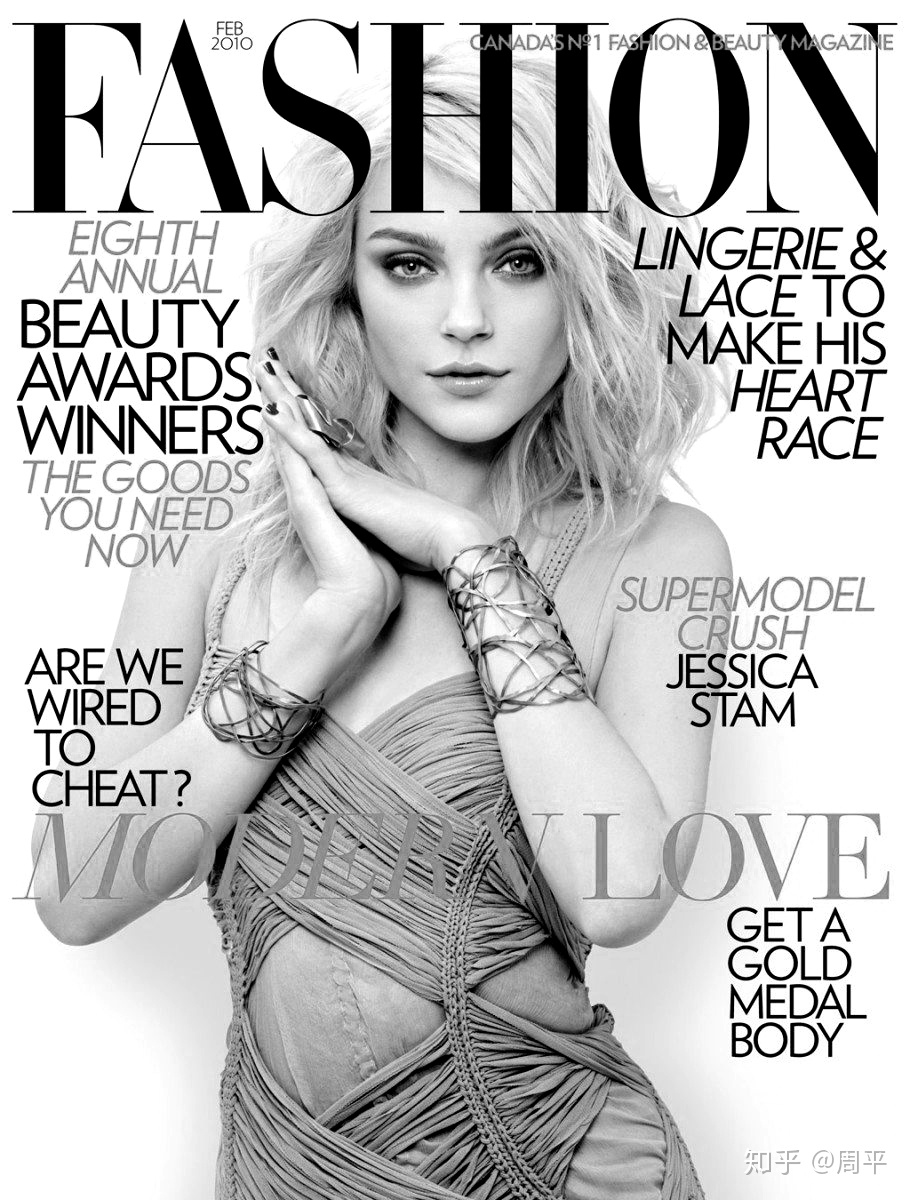

我们看大街上大多数的房子和发表在专业杂志上的房子,可以明显地感受到区别。这种感觉类似于你看大街上大多数的人和发表在时尚杂志的模特的区别。明显后一种要更为精致、更为讲究一些。对于一个长期受到比较高标准训练的设计师来说,他确实能够识别出一个建筑方案或者建筑物的气质或者品格来。这种“识货”的功力是练出来的,不是说出来的。因为一个设计确实在向观者传达着一些訊息,就像一个人在对你说话,话说的利不利索,言简意赅还是废话太多,你能听出来。所以第一问的答案,是需要像琢磨语言一样去琢磨设计。

第二问,通过建筑判断建筑师的功力。这一问承接第一问,如果你能感受到一个建筑的气质,那么这个建筑师的功力就不辩自明了。不过这里要特别强调的是,不要神化建筑师。不要认为一个优秀的建筑师做出来的建筑都是优秀的作品。每一个项目建成的背后都有特殊的影响条件,比如造价,工期,施工水平,建筑师的精力等等,建成的房子不太可能和建筑师脑海里的样子是一模一样的。在一个建筑师的职业生涯里,出现良莠不齐的建筑作品是非常正常的一件事。往往我们需要成系统的去解读一个建筑师的作品。不要神化建筑师。

第三问,向他者表达。其实这个确实很难。你觉得一个女生漂亮,非得用文字列出1、2、3、4来说明她为什么漂亮,这有点反人性了。当然古今中外形容美女的诗词文字比比皆是,但对更多人来说那只是带给他们的一种想象。所以我私认为,建筑评论就是用文字表达作者对于建筑的感受,并带给他者想象的一种交流方式。也许建筑师之间并不需要这么多此一举。

当然,这是好的方面。对于有违建筑核心价值的建筑,也应不惜笔墨,揭露伪善。

《世界建筑》2014.08期的主题是:建筑评论的工具和方法。里面刊有李翔宁老师、俞挺老师、张路峰老师、金秋野老师的文章。有兴趣的同仁可以找来看看。

最后,附一篇之前的文章。对怎样更全面解读建筑提出一些拙见,希望各位指正。

关于建筑学讨论范畴的一些思考

平时在谈论建筑思考或者设计的时候,我们通常会使用一些比喻,试图用其他事物的规律或者特点来表达对建筑判断的思考,比如建筑如音乐,如雕塑,如绘画,甚至于如人体的构造。事实上这些关联其他事物的比喻,常常能抽象的解答建筑某一向度的问题,使人们暂时性的回避了其他问题。

当谈论建筑的时候,我常常困惑于什么是好的建筑,什么是不好的建筑,用什么标准去判断。后来我给出的答案是,当谈论建筑的时候,我们就谈论建筑本身。文学、音乐、包括绘画,本质上是一种描述,是主体对客体的一种描述,是非物质的存在,其先天就带有主体的情感表达,所以是感性的。而建筑是实实在在的客体的存在,既然真实是存在的,我们在谈论它的时候本可以不依赖其他事物的比喻,而直接用建筑自己的语言来讨论它。因为描述建筑会让我们陷入描述本身的修辞和抒情当中,而忽略了建筑对于自己标准的表达。

那什么是建筑的语言呢?我认为是一种理性的,并基于科学的语言,包括设计和工程方面,例如场地关系、朝向、功能、结构、机电、装饰、尺度、社会意义、当然还有美学。在这套语言里,美学只是其中的一个方面,它的作用对于一个好的建筑来说是和其机电部分被处理的好是同样的。这其实是给建筑进行一个评估,虽然实现所有方面是困难的,但是尽力地做好每一个方面是必须追求的。用这样的要求去看待建筑,就不会觉得好建筑和坏建筑有那么难以区分了,你会给一些建筑这样的评论:确实在某一方面做出了突破,但的确不算是一个好建筑。这样我们就不会因为某一点好就大肆吹捧,也不会因为某一局部做坏了而过于苛责。

在以上这个建筑学语言体系确立的前提下,我们才能有共识去探讨和创造一些建筑中情感化的价值,比如建筑与艺术,建筑与神性、建筑与历史等等课题。建筑首先应该是建筑,才能展开对话。

周平

天津HHD