WPP陷落的啟示,未來廣告人與廣告公司應該怎麼活?

近期,一篇“WPP可能被收購”文章在朋友圈熱傳,這個當年靠著“不斷掃貨”馳騁廣告界近百年的世界第一大傳播集團,如今可能成為別人的囊中之物。換句話說,無論如今這場“收購”是否能夠坐實,“世界最大傳播集團被收購”的新聞如果某一天登上報紙頭條也不是天方夜譚,畢竟當今的WPP市值只有文章中擬定收購方——埃森哲的六分之一。

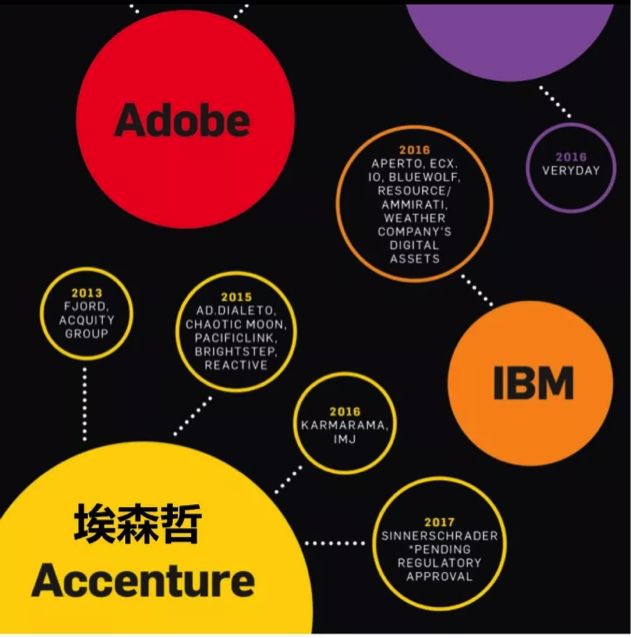

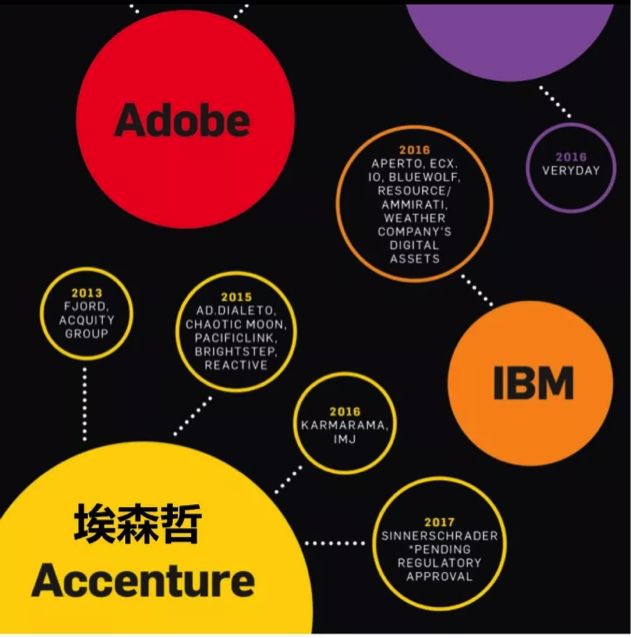

梳理過去幾年,4A的式微已經成為共識,近年來四大廣告集團紛至沓來的危機已經成為從4A到本土大量傳統廣告公司的縮影,傳統廣告集團營收逐年下滑,越來越多的廣告人選擇離開。縱觀過去三年,這場“遊戲”中的“獵人”——IBM、德勤、埃森哲則在這場圍獵中“滿載而歸”:IBM組建了世界上最大的數字傳播部門,其他兩家“諮詢公司”也擠入全球數字傳播界前十的寶座。

究其原因,讓我們試想一下,諮詢公司始終扮演著企業“導師”角色,從戰略規劃到人力資源幾乎無所不包,對於這樣一個最懂企業又高於企業的“人”,如果把“廣告策略”、“媒介投放”都交給他,是不是讓甲方爸爸既省事,又放心?

顯然,歷史作出了決定,如今“從戰略模式諮詢到創意產生、傳播落地”已經成為行業發展趨勢。這意味著過去那個執著於創意,利用Big Idea打造一個商業盛世的年代過去了。

所以,為什麼能與“總統”比肩的“廣告人”如今混到這步田地?

“We sell, or else.”永遠沒錯,錯的是你

奧格威老爺子的“We sell,or else”如今依然是奧美員工每個人的信條,也是如今鞭策每一名廣告人前進的動力——如今這句信條在不斷遭受挑戰,越來越多的人發現,廣告難以真正地實現銷售了。為了改變這一現狀,奧美前幾個月已經開始使用“One Ogilvy 一個奧美”的改革口號與目標,未來,奧美集團的各個子品牌將被整合到一個“單一的、具有強品牌的、整合性的代理公司”。

但這個能夠提高效率的做法依然不被人們所看好,4A目前的困境不只在於此,前面有“BAT”與其分享甲方的預算——畢竟,搜索引擎廣告也是廣告;後面還有堪稱“暗黑破壞神”的“諮詢公司”和被自身人員流失而“養”大的甲方市場部,更像是兩座大山擋在當今廣告公司的前方。

前狼後虎的危局形成並不是一朝一夕,互聯網近二十年的發展讓傳播環境發生了變化,進而影響到了整個商業社會的“脈象”。長久以來能夠帶來高昂回報的創意是廣告公司的長處,然而創意並不鮮見,在技術的加持下實現創意與傳播創意成本急劇降低,一夜間各行各業的KOL都變成了“廣告人”,原來以“創意”為生的人反而成為創意最枯竭的人。於是真正的廣告人撓了撓頭說,“乾脆買數據吧,不然爸爸不高興的。”

之後越來越低的ROI讓爸爸們真的不高興了,他們想了想,還是把預算給其他的公司吧。

以上都是表象,真相是“模式競爭取代了傳播競爭”

10月27日,品牌界盛典——第十三屆“金像獎“頒獎典禮在上海舉辦,除了那些業界注目的代理商之外,一家“有點另類”的品牌公司雲華互動一舉斬獲“2017金像獎年度最佳策劃獎”,成為當晚的最大黑馬。而更令人稱奇的是,對於創意與品牌的理解並不是讓其榮獲此殊榮的最大亮點,而原因在於它利用“模式競爭”的思路為品牌進行策劃與落地,讓品牌主收益率相比去年提升近400%。

這種與頂尖諮詢公司模式相似做法,在“戰略+商業模式+傳播”三端發力,通過對競爭、商業模式本質的把握,直接從商業模式上給到有效的戰略並且熟練利用媒介將創意落地。最終將傳播的競爭變成模式競爭,從而獲得了超過同業數十倍的增長力。這正是模式的勝利。

創意像是一顆“核彈”,能夠決定一場戰爭的勝負,但決定國家生存的,是國家模式的成敗——或者說在這個時代,一個牛逼的海報/TVC創意已經並不能夠讓企業賺錢了,依據“模式勝利”的思路製造的商業創意才能夠令品牌不斷的積蓄力量,這正是擅長“企業模式優化”的諮詢公司能夠殺入這一行業的原因,當年諮詢行業在台灣紮根時,一段時間的宣傳策略就是“廣告是研究如何給客戶花錢的,我們是研究如何給客戶掙錢的”。所以當這些會賺錢的人收購了會花錢的人,拿著具有強大洞見性的諮詢報告而不是司空見慣的策劃案去找甲方時,一下子“陰陽調和”,甲方爸爸把浪費的另一半廣告費找了回來,收到了好幾倍的回報,何樂而不為?

這也回答了另一個疑問:當埃森哲收購行銷公司殺入廣告界後,為什麼WPP不能收購諮詢公司“打回去”?答案就是,人可以操作武器,但武器沒法操作人。諮詢公司就是金庸筆下的王語嫣,她能讓一個武功平平的人三招放倒某高手,但反過來,那結果肯定不太美麗。

提升認知,是當代廣告人找到未來的唯一途徑

“我們需要設法解決的一個很嚴重的問題是,客戶將廣告看作是一項成本支出而不是一項投資” WPP首席執行官蘇銘天爵士一句話道出廣告公司的一個痛處——“在甲方看來,廣告投資不再是打開未來寶庫的那句'芝麻開門'。”

如果我們橫向遷移一下,看看近幾年新興的幾個職業“產品經理”、“新媒體運營”、“社群經理”…這些崗位的JD也都是“有強烈的洞察力”、“能夠迅速獲得需求”,甚至也有“良好的創意能力”而一個創意人看到這些崗位描述時,也許會很面熟——“這跟當年入職時不都一樣嗎?”。這些與“創意人”很像的人在支撐一群“概念”:“新零售”、“社群行銷”、“粉絲經濟”、“參與感”…

現在的品牌主更傾向於給這類服務商投入預算,原因正好也回答了蘇銘天爵士的問題,這是企業能看到的“投資利潤提升”:你從沒見過小米創業前幾年請過代言人,錘子至今沒錢請Agency,但並不妨礙這些企業每走一步都夾雜著“風聲雷動”。這也讓一些企業主看到了“創意+媒介購買”外新的品牌知名度與美譽度的玩法,而這一切都是“模式”變了的結果。但這些新的玩法,如果仔細咀嚼一下,是不是本質也是“創意”。

然而,這並不代表著創意人要讓位於這些“變異創意人”,而我認為,當一個創意人拿起一本《“新零售”時代的企業轉型論》時,存在身體裡澎湃的創意能量將會找到那個迸發的出口。他需要做的只是讓自己先被這個時代接納,摸清當代商業能量的流通規則,讓創意變成品牌“模式機器”的“潤滑劑”和“催化劑”。而對於那些創意公司來說,也是如此。