游戏设计-策划的思维训练

本文作为腾讯面试官亲授:三个游戏策划思维训练的笔记,加上一些自己看法与想法,作为记录,欢迎交流。

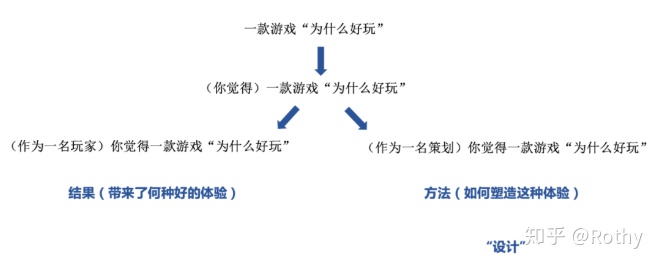

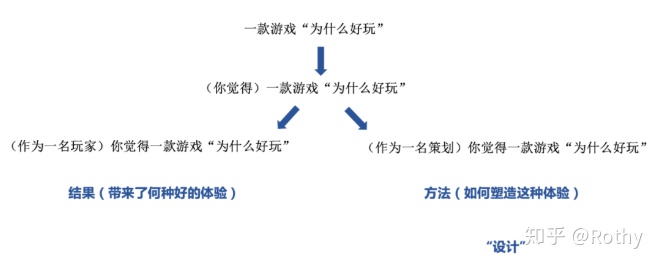

作为游戏策划面试中最常见的问题“你觉得一款游戏为什么好玩?”,是为了考察面试者能够在多大程度上像一个策划一样思考和分析游戏,因为只有当知道了为什么好玩,才能够“依葫芦画瓢”地学习给玩家创造好的游戏体验。

目录

- 如何讨论“好的设计”

- 最易忽视的“量化思维”

- 警惕“是非判断”和“对立思维”

如何讨论“好的设计”

好的设计 :有效提供用户所需的体验。

而以上定义,可以被理解成:给合适的用户提供合适的体验(Who's my user, what they need?)。而这其中就包含了两个关键的部分:

- 目标用户

- 目标用户所期望的体验

在这里先讨论第2点-目标用户所期望的体验。当从这个角度来思考这个问题时,需要关注的是方法,即“策划通过何种方法,塑造了你前面提到的这些体验”。这里的方法,即是我们常说的“设计”。

在这里就以MOBA类游戏为例,因为它给予玩家的体验最直观——对于不同英雄的选择、操控能够给玩家带来的“反馈”。这里反馈利用之前提到的八角行为分析法来定义的话,可以包括:对于英雄的创意操作(创意授权与反馈),获得击杀、胜利后的成就感(进步与成就感)以及同其他玩家之间的互动感(社交影响与关联性)等等。

而英雄的设计包括了:移速、伤害(技能/普攻)、位移、控制、防御、技能深度等等维度。前面提到过,所谓设计就是“提供特定体验的方法”。那么“好的设计”就应该是能够有效提供特定体验的手段。一方面我们需要说明这个英雄提供了何种体验,另一方面要分析为什么它的设计能够有效地提供这种体验(比如针对某个特定的用户群体)。

而聚焦英雄设计,可以粗略地分为四个步骤:

- 明确设计目标,即需要满足产品、环境、用户哪些需要,英雄是什么定位;

- 选择切入点。一方面可以围绕特定的玩法机制、能力概念作为切入点;又或者可以选择特定的形象气质作为切入点,比如我想设计一个飘逸的角色,我想要设计一个女性角色;

- 定义核心能力,玩法策略和需要使用到的元素;

- 围绕能力和核心玩法进行技能的细化,具体落到每个技能效果是什么,以及进一步的技能打磨和平衡性的思考。

这是以王者荣耀英雄“东方曜”为例的一段回答:

我觉得东方曜这个英雄设计得非常好,兼具操作感和策略感一体。一方面,核心被动星辰之力使得他作为一个3技能的英雄,能够在短时间内打出4~6个技能穿插2次强化普攻的连招组合。连招复杂度和操作密度在游戏中都是数一数二的,配合流畅飘逸的特效,能够在短时间内给予玩家非常强烈的操作体验和反馈;另一方面,三个技能分别提供了不同维度的能力,使得他在面对不同的情况下可选择的连招组合都会有所不同。对玩家的战场局势分析能力和临场应变能力有非常高的要求。无论是丰富的连招设计,还是多远的技能组合,在王者荣耀的战士型英雄中都是少有的,因此他也能够更够给玩家带来眼前一亮的新鲜感。

从上面的回答中可以看出,一个英雄的技能设定,要考虑到英雄本身的所有元素,不光是技能与技能之间,还包括了技能与所有玩家能够操控的元素之间的交互(移速、攻速、包括血量这种固定属性)等等。

我们可以试着以同样的方式来再举一个例子,就以英雄联盟中的亚索为例:

亚索是典型的高机动性英雄,在灵活机动的同时还拥有不俗的伤害。它自带的暴击几率翻倍被动,保证了它在游戏的所有阶段都有一定的物理输出能力,而他的一三技能的组合可以使它在短时间内进行多次位移,以及小范围的近战伤害输出,配合流畅飘逸的特效,能够在短时间内给予玩家非常强烈的操作体验和反馈;而它一技能的累积击飞效果,也为它提供了不同维度(先手、后手、控制)的能力,此外,它的二技能还能够起到一定的保护效果(单体、群体),一系列技能的组合,使得它在不同的情况下,可以选择的技能释放组合都会有所不能。同样对玩家的战场局势分析能力和临场应变能力有非常高的要求。它丰富的连招位移设计、技能组合,相比其他近战英雄多了更大的操作空间。在不同的战场环境下,他也能够更够给玩家带来不同的操作体验。

但是,面试官可能会在这个时候继续追问:“为什么加深操作感和策略感一定是好的体验呢?”以及“这个英雄的能力这么全面,会不会过于IMBA(Imbalanced,不平衡的)了?”

例如如下两种情况,对于东方曜来说:

- 一是如果高端玩家和竞技向玩家的英雄池很长时间没有出现新英雄。那么这种情况下,操作复杂度高的英雄的推出能够有效地为他们提供新鲜刺激。

- 二是如果此时市场上出现了休闲向的游戏,会不会导致女性轻度用户流失?这时候显然操作简单、画风又深受女性用户喜爱的英雄设计能够给游戏带来更多价值。

当我们站在策划的角度思考时,我们就不能仅仅以自己的喜恶作为标准,而是要尽可能地结合游戏当时的情况以及更多用户的需求来思考和评价它的设计。

因此,所谓好的设计,应该是能够有效提供合适的体验的方法。这里的合适,即是指符合当时游戏环境及用户需求。

虽然东方曜有着多面的能力和丰富的连招,但是他的单技能无论在伤害还是控制等其他能力维度相比于其他英雄都不突出,典型的上限高,下限低。因此选择合适的时机,正确使用连招,才能充分发挥他的能力。也因此,他的定位毫无疑问是高端局和竞技环境,并没有给休闲竞技的环境带来太大冲击。如果在环境固化、上单英雄池较小的背景下,这个英雄的推出有利于盘活整个竞技环境。

而对于亚索来说:

它的高机动性是有条件的(要存在目标),所以它在团战或是线上会比较强势,但是野外单体Gank能力相比其他英雄就很弱。并且,它灵活机动的背景下,是它并不算特别肉的身板,不仅对于玩家操作要求很高,对玩家的策略能力也有很高的要求。因此他的定位是中高端局。

另外,在这里深入分析一下亚索这类英雄能够带来的体验:

对于玩家来说,好玩的技能需要有好的效果,如位移、击退、禁锢、眩晕(击飞、冰冻、石化等控制效果)、等强迫对手位移或不能位移技能,这类技能就天然的富有游戏性(对抗性)。对于竞技类游戏来说,游戏的过程就是敌我双方相互博弈的过程,这类技能的优势就在于它可以主动为自身创造优势、或是给敌方造成劣势。这就直接关系到了玩家是否能够击杀敌方玩家而获得成就感。但一方面为了平衡性的考虑,这一类的技能需要一些额外的技巧(命中条件)来成功对实现效果,这对于攻防双方来说都是一种博弈;另一方面,在有条件限制的情况下获胜的话,能够放大玩家原本能够从中获得的乐趣。无论在博弈的过程中哪一方获胜了,获胜的一方,在这种条件的前提下,都能够将成就感放大,从而获得更高的乐趣。

当我们需要评价设计的好坏时,首先我们需要先明确这个设计带来了,或者可能会带来何种体验。论证它为什么能够塑造出这种体验。然后需要论证为什么这种体验是适合游戏本身或者是用户群体的。最后,可以再延伸思考一下这个设计是否会带来其他的一些负面体验。

当能够熟练地运用这个思路来分析一个游戏设计的好坏时,就已经能够很好地跳出单个玩家的视角,站在策划的角度进行思考了。当然了,即使有了方法,也不代表就站在了真理的一边。一个操作好的策划和一个操作不好的策划很有可能从完全不同的角度出发,对某个英雄输出截然相反的评价。在讨论这类的问题时,我们寻找的不是真理或者唯一解,而是有效的思考和分析过程。而不同角度的思考之间的碰撞,很多时候反而能够给我们带来更多价值。

最易忽视的“量化思维”

量化思维:培养“量变会产生质变”的意识

对于策划来说,在已有系统机制的条件上,进行改变同样是能力的一部分。

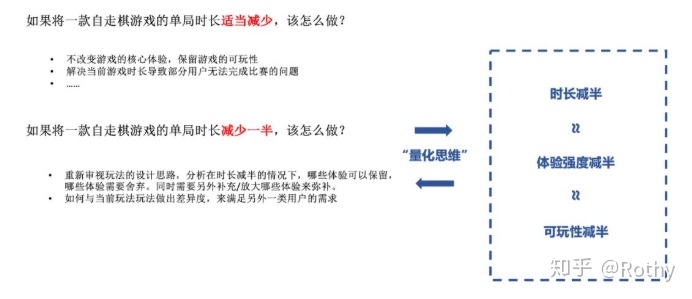

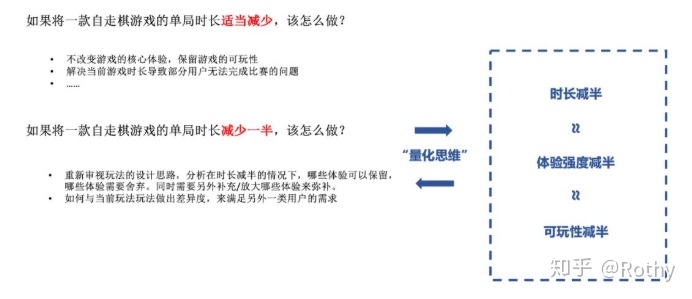

“如果将一款自走棋游戏的单局时长减少一半,该怎么设计?”

对于新人们来说,常见的回答可能有:“减少备战时间”,“加快自动战斗的播放速度”、“增加扣血量”、“增加金币的获取速度”等等。

诚然,这些改动会减少玩法的单局时长,但同时,这些改动也势必会导致操作空间变少、战斗过程的识别度降低、容错率和翻盘率下降等等。它们背后的思路其实是在压缩与时间相关的各个维度的体验空间和体验强度,从而达成减少单局时长的目的。(都是直接或间接对“时间”这一属性进行操作)

但如果把题目稍微改一下,变成:如果将一款自走棋游戏的单局时长适当减少,该怎么做?

好像刚才的那些做法可以原封不动的搬过来。那么,这两个题目有什么差异呢?

对于以上这些问题来说,可以先分析这些问题的来源,为什么要对游戏进行这以上修改。

-当我们希望将一个玩法的时长适当减少时,一般我们是希望在不改变核心玩法和体验,尽可能不降低玩法可玩性的前提下进行调整,以解决部分玩家抱怨单局时间长,压力大,甚至无法完成全局的问题。

-而如果我们出现需要将玩法时长减少一半的需求时,要么就是当前的单局时长已经完全到了无法忍受的地步,这就意味着单局过程中提供给玩家的体验强度完全不足,导致过程过于枯燥。而如果在现在的玩法体验较好的情况下,将单局时长减少一半,就约等于将单局的体验空间压缩了一半,某种意义上来说,可玩性势必会大幅下降。

无论是上述哪种情况,在面对这样的需求时,都不应该将其简单的看作是玩法优化或者是微调。而是需要重新审视整个玩法的设计,分析在时长减半的情况下,哪些体验、机制可以保留,哪些体验需要舍弃。同时需要另外补充哪些新的体验或是放大哪些现有体验来弥补。

这也意味着新的玩法需要与原有玩法有明确的体验差异,从而吸引到属于自己的核心用户群体。

对这两类问题能够形成不同的判断,从而给出不同的设计方案,就是量化思维。

我们看下市面上的自走棋游戏给出的答案:

这个是其中一款游戏推出的“快速模式”。相比于常规模式20+分钟的单局时长,快速模式大概只需要10分钟左右。其中核心的玩法设计变更包括:从三个相同棋子合成升星变为二合一;不再需要玩家决策什么时候升级人口,而是自动(好像是每两回合)帮助玩家升级人口;合成装备会整件掉落,不一定需要玩家用散件合成;以及取消了野怪回合等。

这些设计的改变,大幅降低了随机性,玩家之间的养成博弈。但是放大了玩家战力快速成长的“爽”以及低成本开局的“快”。如果有机会对这两种玩法的用户进行用户聚类,结果一定会呈现出特征有巨大差异的用户群体。

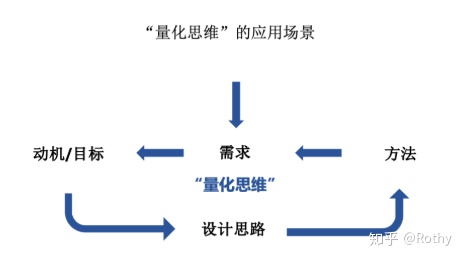

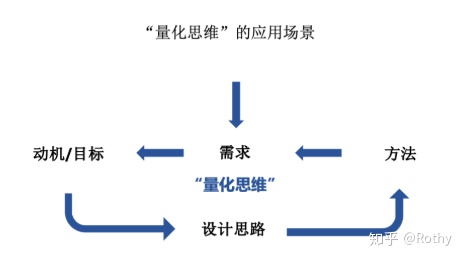

在实际工作中,量化思维应该融入到所有的思考和设计中。当收到一个需求时,需要量化地分析背后的动机或者是目标,然后再结合量化思维形成设计思路,最后输出设计方法,来满足最初的需求。

按照这样的思路,思考:如果将一款MOBA游戏的英雄数量减少到只有20个,该怎么做?

首先回顾游戏本身英雄的数量,如果本来只有25个,那么减少到20个,看起来不会有特别大的影响。这时候似乎只需要挑出设计得不那么好的5个英雄,屏蔽掉即可。

但如果我的游戏本来有100+个英雄,减少到20个该怎么做?挑出设计得不那么好的80个英雄显然不是合理的方案。

这时候我们应该先思考一下这个改动会带来什么样的影响呢?最直接的,战前策略的空间被极大的压缩了。那么一方面我们可以通过其他的设计来补足战前策略;又或者我们可以通过丰富局内的养成路线,使得一个英雄在不同情况下会有完全不同的定位、玩法。

进一步来说,如果这么做了,其实变相增加了玩家在局内的訊息阅读量、反应和操作要求,那么这种量级的改动是否会使部分用户不那么适应从而放弃了?又是否会使得一些原来不喜欢玩这个游戏的人变得喜欢了?如果不希望看到这种结果,那么局内策略的改动应该做到什么程度?这一系列问题都需要借助量化思维来进行分析和思考。

警惕“是非判断”和“对立思维”

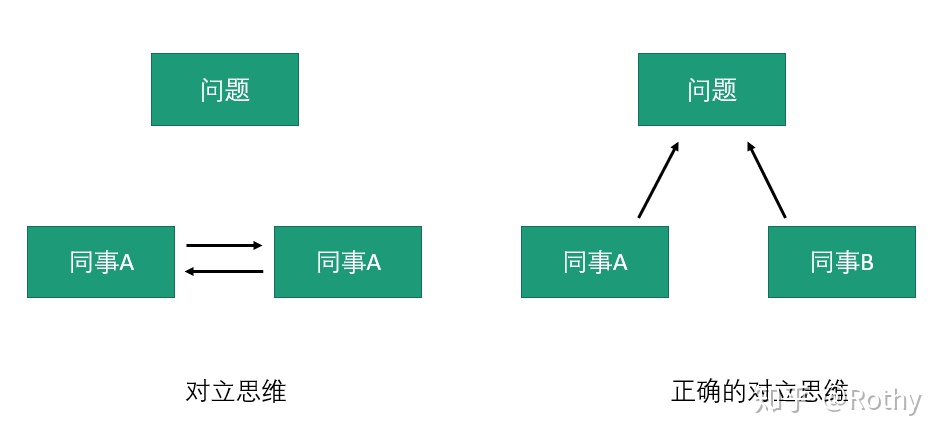

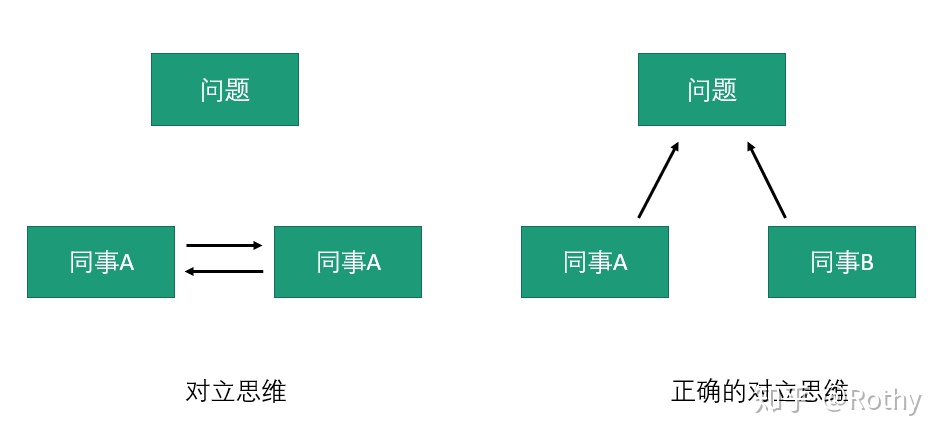

在策划的日常工作中我们经常会遇到类似这些情况,比如说双方就一个观点,形成了完全对立的判断,这种就是是非判断。即认为这个观点非黑即白;另外一种情况是面对一个任务双方分别有自己的想法,并且都认为自己是对的,对方是不对的。这就是对立思维。

事实上,导致对立思维的出现背后的原因可能是他们负责完全不同的业务模块,因此结合自己的业务目标形成了对立的判断。

但是很多情况下,设计本身并无绝对的对错,而是看是否适合当前的环境。这个问题中,需要讨论的是这个英雄适合在什么情况或者什么环境下推出,而不是他的设计本身是好是坏。

但通常对立思维到最后,就变成了人与人的对峙,而非理性地对于一件事。

看似两人都各自站在自己的立场,认真、负责的拿出理论和依据为了解决问题,而实际上两人却是为了说服对方,错误的认为只要说服对方,就达到了解决问题的目的。

工作中当我们形成这种对立思维时,不妨思考一下,我们真的是相互对立的吗?有没有可以在面对同一个问题时,存在着同时满足A/B双方的方案呢?

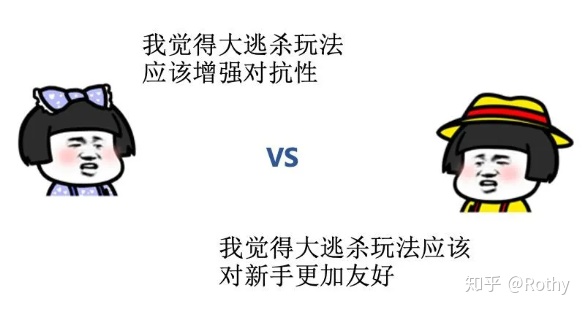

举个例子。

当两个策划在讨论战术竞技的玩法改版,一方认为应该增强对抗性,另外一方认为更应该加强对新手玩家和小白玩家的保护时。

去年上半年大火的Apex Legends就很好地在战术竞技玩法的基础进行了改版,并且同时在上述两个维度,都提供了一定的优化。

一方面,Apex中加入了复活机制,在前期有效地规避了落地成盒的问题;同时,后期由于移动区域受限,捡旗、找复活点这一些列行为的风险提升。因此复活在后期的价值大幅下降,没有影响对抗强度;

另一方面,Apex加入了英雄技能的设计,为玩家提供了更加丰富的对抗手段。但是,大部分的技能都不会直接造成伤害,从而保留了以射击为主要击杀手段的玩法。

因此小白玩家即使玩不好技能,依旧有击杀的机会。另外,Apex还适当拉长的单局的TTK(Time to Kill),即单人的击杀时长。相比于其他传统射击类游戏,新手的存活机会也会有所提升。同时,TTK加长,也使得操作好的玩家之间有更多的操作空间,不容易因为一点点的失误就直接失败。

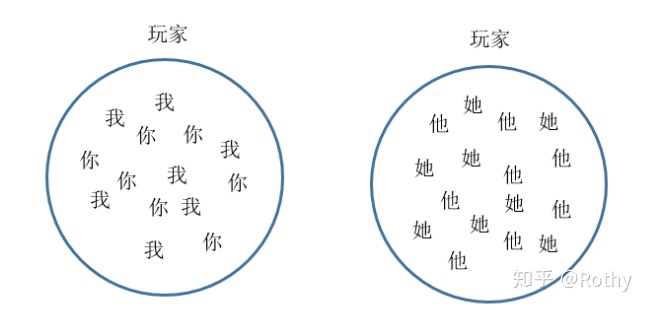

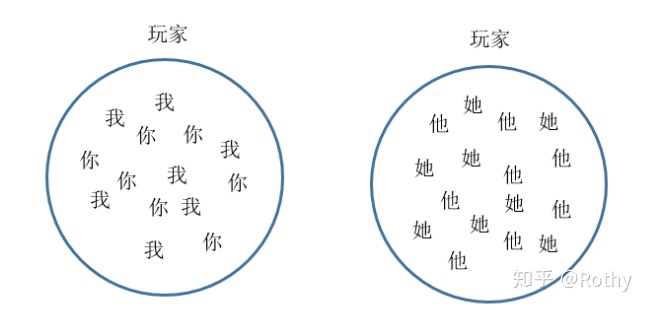

当在做游戏设计时,可能我们面对的用户群体是无数个你和无数个我,也有可能是无数个他和她,完全没有你我。因此,我们的设计目标也不应该仅仅是让你认同我,而是找到你、我、他、她的共同需求,尽可能地做满足整个群体或者至少是核心用户群体的设计。